김영화 개인전

페이지 정보

본문

김영화 개인전

| 전시명 | 김영화 개인전 |

|---|---|

| 부주제 | 검은 그믓 : 선이 이은 기억 |

| 전시장소 | B1F 제1전시장 |

| 전시기간 | 2025. 07. 31 - 2025. 08. 18 |

| 작가 | 김영화 |

| 전시관 | 제주갤러리 |

전시회 설명

김연주(문화공간 양 기획자)

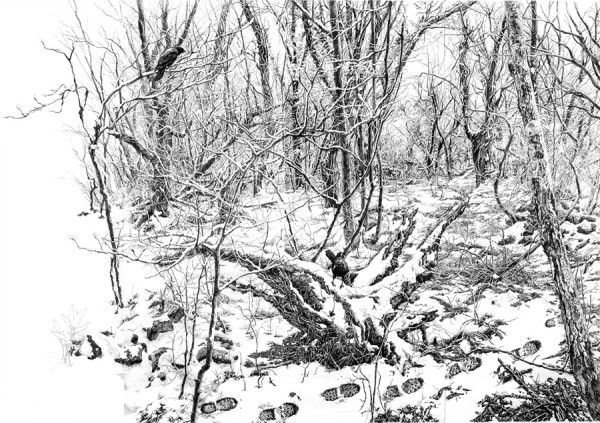

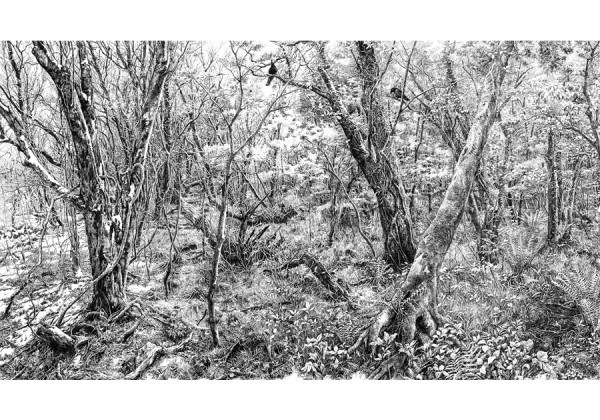

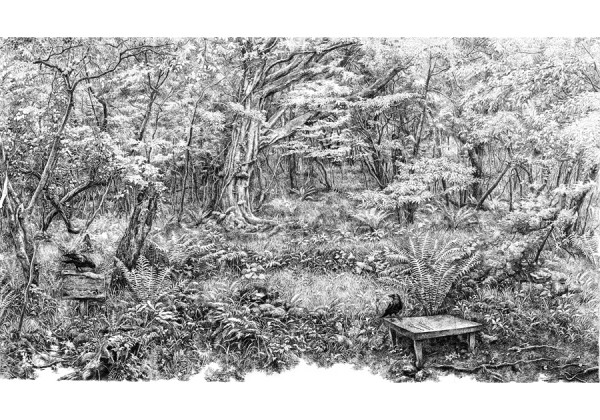

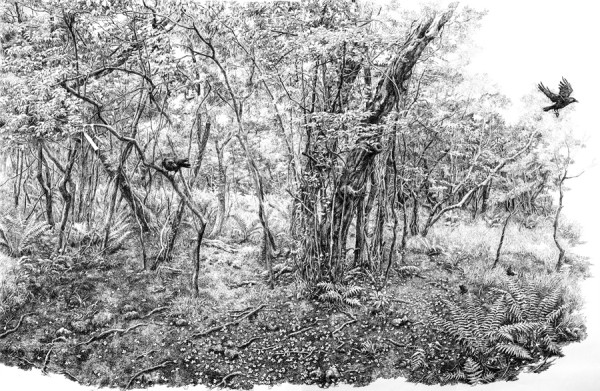

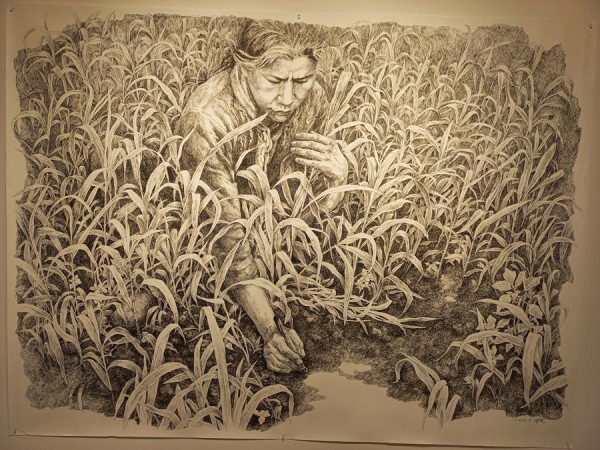

세상의 온갖 이미지가 손안에서 넘쳐나는 시대지만, 작가는 10년간 하루가 멀다고 작품 속 현장을 찾았다. 눈에 보이는 풍경을 넘어 모든 감각으로 느낀 장소를 그리기 때문이다. 작가는 그곳에서 까마귀 울음소리를 듣고, 피부에 스치는 바람을 느끼며, 풀내음과 꽃향기를 맡았다. 이러한 말에 자연을 유유자적 즐기는 예술가의 모습을 상상할 수도 있겠다. 그러나 작가는 고단하게 노동했다. 고사리를 꺾고, 조 농사를 지었다. 그러다 스케치북과 붓펜을 들고 그림을 그렸다. 밭을 녹이는 여름의 따가운 햇빛 아래 작가의 체온은 올라가고, 땀이 흐르며, 피부는 검어졌다. 또한, 숲을 가득 채운 겨울의 매서운 바람에 온몸이 떨리고, 숨을 쉴 때마다 폐는 얼어붙으며, 피부가 거칠어졌다. 이 모든 감각이 작품에 녹아 있다.

작가에게 밭에서의 노동은 작업실에서의 노동과 다르지 않다. <기르는 손, 그리는 손>(2022)에는 왼손으로 조를 안고 오른손으로 그림을 그리는 작가 자신이 등장한다. 즉 노동하는 작가의 삶 그 자체가 또 하나의 예술이다. 그래서 작가는 저 멀리 있는 풍경이 아닌 눈앞의 퐁낭(팽나무)과 돌담 등을 그린다. 자연을 멀리서 관조하지 않고 삶의 터전으로 삼아 가까이서 살피고 기르기 때문이다. 그래서 관람객도 작품 앞에 서면 바로 그 장소에 서 있다고 느낀다. 작품을 보면 때로는 까마귀 울음소리를 들으며 눈밭 위 발자국을 따라가고, 때로는 바람도 멈춘 무더운 햇살 아래서 밭을 바라본다.

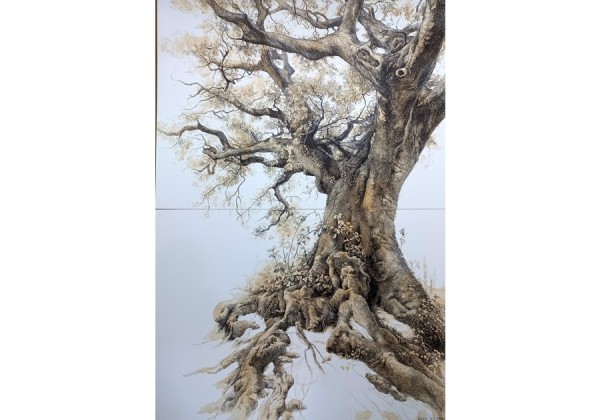

‘xeno 가는 붓펜’, 작가는 이 하나로 선을 쌓아 나무, 풀, 꽃 등을 그린다. 빈 곳은 하늘과 길과 눈밭이 된다. 어느 정도 힘을 주느냐에 따라 선의 굵기가 달라지지만, 어떤 선에서도 망설임은 보이지 않는다. 종이 위 선은 빠르고 자유롭게 이어진다. 가까이서 보면 여러 선이 얽히고설켜 있을 뿐인데 멀리서 보면 숲이고 밭이고 잃어버린 마을이다. 선을 하나하나 그어 형상과 음영을 만들기에 작품을 완성하기까지 걸리는 시간은 대략 정해져 있다. 그러니까 아무리 빨리 완성하고 싶어도 그럴 수 없다. 그래서 <그들의 숲-읽어버린 마을 종남밭>(2023)은 전시 개막일에 맞춰 끝내기 위해 하루에 20시간씩 그렸다. 크기가 270×1,680cm인 <그 겨울로부터>(2024)는 완성하기까지 6개월이 걸렸다.

붓펜으로 그리는 작업은 긴 시간의 노동뿐만 아니라 굉장한 집중력도 요구한다. 고칠 수 없기 때문이다. 특히 작가는 밑그림도 없이 그린다. 어떠한 선을 긋게 될지는 작가 자신도 모른다. 매 순간 자유롭게 선을 그으면서도 결코 긴장감을 놓치지 않고 전체를 다시 생각한다. 그래서 하나의 선에는 속도감이 느껴지지만, 전체 풍경은 고요하고 평온하다. 수많은 검은 선은 풍경의 모습을 섬세하고 묵직하게 만들지만, 선과 선 사이에 남겨진 흰 공간이 다시 무거움을 덜어낸다. 부분과 전체, 자유로움과 긴장, 선과 여백 등의 상반된 요소가 어우러지며 삶과 죽음의 경계에 있는 장소로 표현된다.

펜화로 그려진 장소는 대게 4·3과 관련된 곳이다. <그 겨울로부터>는 이덕구 산전의 겨울부터 6월까지의 모습을, <그들의 숲-읽어버린 마을 종남밭>(2023)은 제목에서도 알 수 있듯 4·3 이후 더 이상 사람이 살지 않아 잃어버리게 된 종남마을을, <바람이 분다>(2022)는 또 다른 잃어버린 마을 무등이왓을 그린 작품이다. 작가에게 선을 긋는 행위는 일종의 제의(祭儀)이다. 작가의 말을 빌리면 “하얀 종이 위에 수도 없이 검은 그믓(선)을 그으며 제의를 치르는 마음으로 지난하게 살아온 사람들과 뭇 생명들의 이야기를 담고 기록으로 남기는 작업”을 한다. 그래서 그 과정이 힘들고 고단해도 멈출 수가 없다.

죽음을 애도하는 장소이기에 작가가 그린 산전과 잃어버린 마을에는 사람이 없다. 그러나 생명이 가득하다. 그곳의 작은 꽃 한송이도 작가는 놓치지 않았다. 그날을 목격한 고목도 풍성한 잎을 돋아내었다. 작가의 제의로 그날의 죽음은 억울한 죽음으로 끝나지 않고 생명을 피워내고 삶을 지켜내는 죽음이 된다. 그러나 현실은 다르다. 4·3은 이제 ‘대한민국의 역사’라고 말한다. 그런데 과연 4·3을 역사 그러니까 지난 과거로 보아도 되는지 의구심이 든다. 아직도 제대로 된 이름도 얻지 못하고, 제대로 된 묘비도 없는 무덤이 있는데 말이다. 작가가 과거의 사건이 아닌 현재의 풍경을 작품에 담는 이유가 여기에 있다. 4·3은 여전히 현재에서 생명을 피워내고 있으며, 미래까지 이어질 항쟁이다.

작가는 <맥박>(2023)의 나이 든 퐁낭처럼 사람이 돌아오지 않는 그곳을 지킨 나무를 통해 과거와 연결되고 현재를 돌아보며 미래로 나아간다. 유일하게 등장하는 인물인 작가 자신은 4·3의 기억을 이어가고자 다짐하기에 <멩게낭 불놀이>(2023)에서 정면을 똑바로 바라보며 결의를 보여준다. 작가와 눈을 맞춘 우리에게 기억이 전달된다. 아마 연기 없이 타오르는 멩게낭의 불은 꺼지지 않을 것이다.